法改正対応をポジティブに

頻繁な労働法制の改正が今後も続く中で、人事においても変化に対してより迅速かつ柔軟な対応が求められています。

日常業務とは別に、法改正の内容をいち早く把握し、自社における最適な制度の検討、設計および運用調整まで行っていく必要があるため、突発的な業務負荷が生産性向上に向けたボトルネックとなることがあります。

- こんなお悩みを

トムズコンサルタントが

解決します! -

頻繁な法改正に対応できていない

頻繁な法改正に対応できていない 時代に沿った、柔軟な働き⽅を取り⼊れていきたい

時代に沿った、柔軟な働き⽅を取り⼊れていきたい

正社員と⾮正社員に同じ規則を適⽤している

正社員と⾮正社員に同じ規則を適⽤している ⼥性や外国⼈の雇⽤を増やしていきたい

⼥性や外国⼈の雇⽤を増やしていきたい

characteristic

トムズコンサルタントの特徴

- 01幅広い業務領域を活かした

様々な視点からのご提案 - 02機動的で柔軟な組織体制

- 03制度設計後のアフターフォロー

service

サービス内容

法改正内容の洗い出しとご説明、貴社に必要な事項や対応メニューのご提案をいたします。また必要に応じ、制度改定、規則改訂に係るコンサルティングをオプションで承ります。

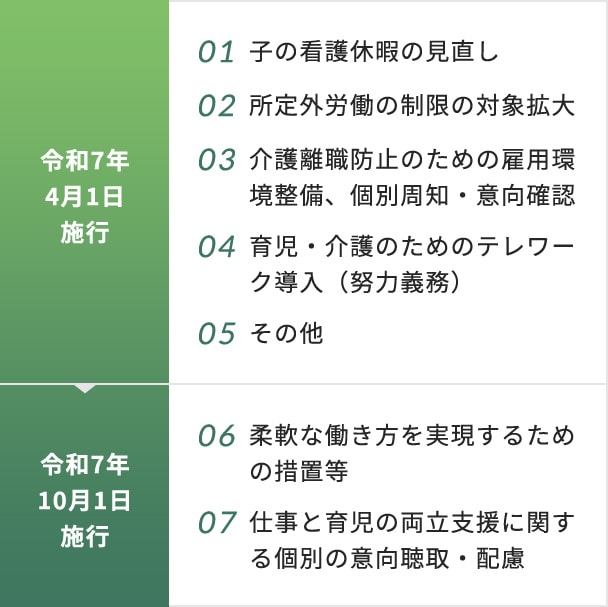

1. 「育児・介護休業制度」コンサルティング(2025.4~法改正)

男女とも仕事と育児を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化等の改正育児介護休業法が順次施行されていきます。

複雑化する制度の理解はもちろん、従業員のニーズに合った制度作りを選択・模索していく必要があります。

制度改定には、関連規程を含めた就業規則の改訂を伴います。

改定スケジュール

改正後の仕事と育児の両立イメージ

厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法改正のポイントのご案内」より

2025年4月から施行

-

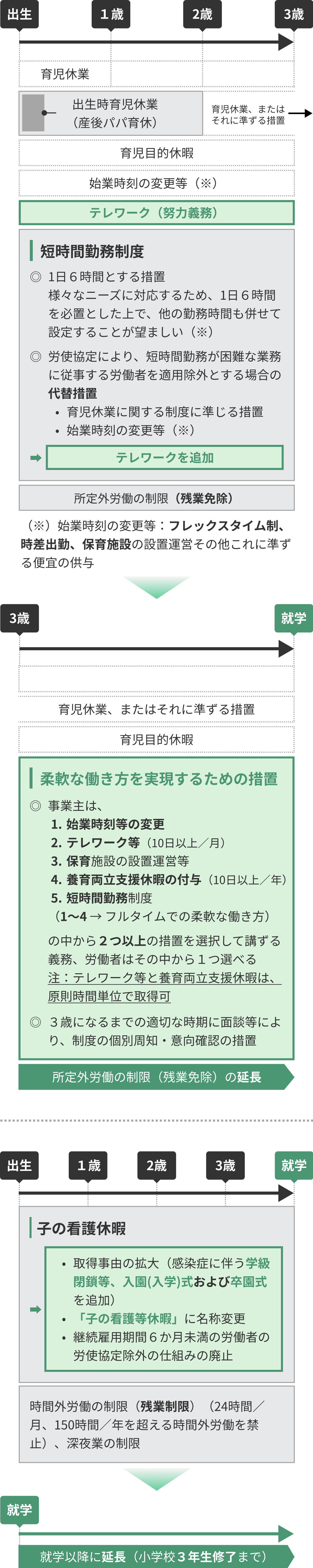

01 子の看護休暇の見直し

改正内容 改正前 改正後 対象となる子の範囲拡大 小学校就学の始期に達するまで 小学校3年生修了まで 取得事由拡大 ①病気・けが

②予防接種・健康診断①②同左

③感染症に伴う学級閉鎖等

④入園(入学)式、卒園式労使協定による除外規定の一部廃止 【除外できる労働者】

①週の所定労働日数が2日以下

②継続雇用期間6か月未満【除外できる労働者】

①同左

※②を撤廃

※②の撤廃は介護休暇も同様名称変更 子の看護休暇 子の看護等休暇 -

02 所定外労働の制限の対象拡大

改正内容 改正前 改正後 請求可能となる労働者の範囲拡大 3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前まの子を養育する労働者で -

03 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認措置の義務化

(1)雇用環境整備

次のいずれかの措置を講じなければなりません。

- ① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修実施

- ② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

- ③ 自社の労働者の介護休業・介護両立支援制度等の取得事例の収集・提供

- ④ 自社の労働者の介護休業・介護両立支援制度等の取得促進に関する方針周知

(2)個別周知・意向確認措置の義務化

ⅰ)介護に直面した旨を申し出た労働者に対する個別周知・意向確認

介護に直面した労働者に対して、以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません。周知事項 ①介護休業・介護両立支援制度の内容

②介護休業・介護両立支援制度の申出先

③介護休業給付金に関すること個別周知・意向確認方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

*①はWEB面談可。③④は労働者が希望した場合のみ厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法改正のポイントのご案内」より

ⅱ)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

情報提供期間 ①労働者が40歳に達する日の属する年度(1年間)

②労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間のいずれか情報提供事項 ①介護休業・介護両立支援制度の内容

②介護休業・介護両立支援制度の申出先

③介護休業給付金に関すること情報提供方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

*①はWEB面談可 -

04 育児・介護のためのテレワーク導入(努力義務)

3歳未満の子を養育する労働者または要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じること

-

05 その他

(1)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置(※)にテレワーク追加

代替措置メニュー(育休に準ずる措置、始業時刻の変更等)にテレワークを追加

(※)短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなる(2)育児休業取得状況の公表義務適用拡大

従業員数300人超の企業は、育児休業等の取得状況(男性育休等取得率又は、育休等と育児目的休暇の取得率)を年1回公表すること

*改正前は従業員数1,000人超の企業

2025年10月から施行

-

06 柔軟な働き方を実現するための措置

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

・3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、次の5つの「選択して講ずべき措置」の中から、2つ以上の措置を講ずる必要があります。

・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

・講ずべき措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります選択して講ずべき措置 詳細 ①始業時刻等の変更 次のいずれかの措置(1日の所定労働時間を変更しない)

・フレックスタイム制

・始業または終業時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度②テレワーク等 1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの ③保育施設の設置運営等 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜を供与するもの

(ベビーシッターの手配及び費用負担等)④養育両立支援休暇の付与 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇で、1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの ⑤短時間勤務制度 1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの (2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認

(1)で選択した措置に関して、以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を個別に行わなければなりません周知時期 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間

(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)周知事項 ①(1)で選択した措置(2つ以上)の内容

②措置の申出先

③所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度個別周知・意向確認方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

*①はWEB面談可。③④は労働者が希望した場合のみ -

07 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。意向聴取の時期 ①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき

②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間

(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)聴取内容 ①勤務時間帯(始業および終業の時刻)

②勤務地(就業の場所)

③両立支援制度等の利用期間

④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)意向聴取方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

*①はWEB面談可。③④は労働者が希望した場合のみ(2)聴取した労働者の意向についての配慮

(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。【配慮例】

・勤務時間帯、勤務地に係る配置 ・両立支援制度等の利用期間等の見直し ・業務量の調整 ・労働条件の見直し 等

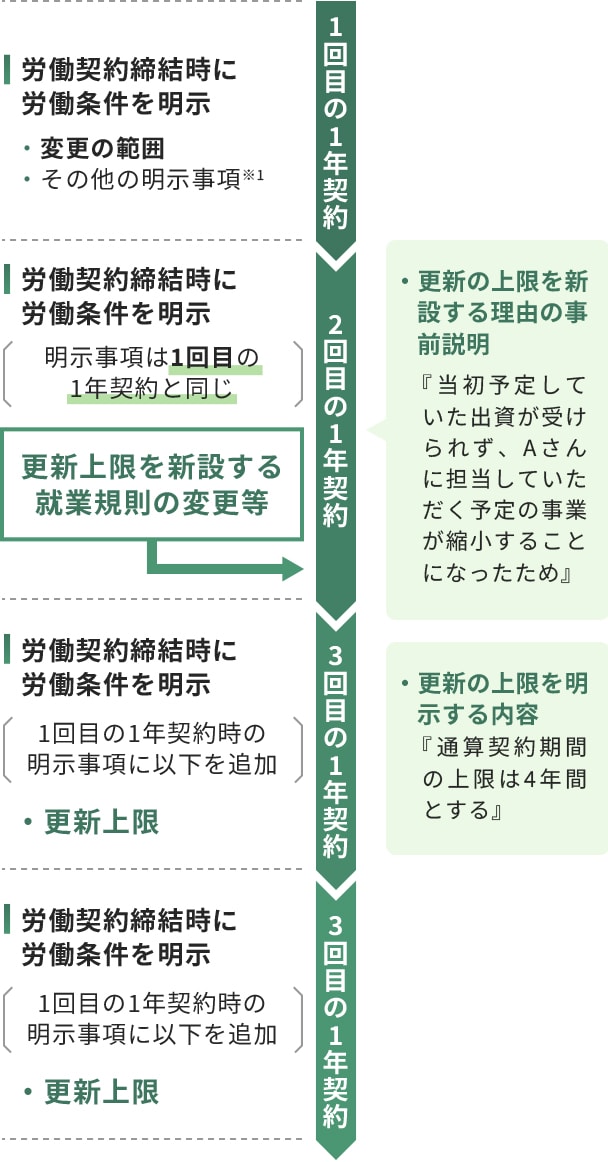

2. 「労働条件通知書、労働契約」に関するコンサルティング(2024.4~法改正)

2024年4月より労働条件の明示事項等が変更されることになります。具体的な明示事項の見直し、そのタイミング等について改めて確認が必要となります。

改正概要

| 対象 | 明示のタイミング | 追加される明示事項 |

|---|---|---|

| 全ての 労働者 |

労働契約締結時と有期労働契約更新時 | 1)就業場所・業務の変更の範囲 |

| 有期契約 労働者 |

有期労働契約の締結時と更新時 | 2)更新上限の有無と内容 (有期労働契約の通算契約期間or更新回数の上限) 更新上限を新設・短縮する場合は、あらかじめ理由を説明 |

| 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 | 3)無期転換申込機会 無期転換後の労働条件 無期転換後の労働条件決定にあたり他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努める |

-

01 就業場所・業務の変更の範囲の明示

(1)対象労働者:全労働者

(2)改正のポイント- ①就業場所と業務の変更の範囲について、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要

※就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含める必要がある

※予見可能性の向上、トラブル防止のため、できる限り明確にすることが重要

〇就業場所

例:(雇入れ直後)大宮営業所

(変更の範囲)会社の定める営業所〇従事すべき業務

例:(雇入れ直後)経理

(変更の範囲)変更なし - ②募集時等に明示すべき労働条件の追加

追加される事項は、

ⅰ)就業場所・業務の変更の範囲

ⅱ)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

- ①就業場所と業務の変更の範囲について、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要

-

02 更新上限に関する事項の明示

(1)対象労働者:有期契約労働者

(2)改正のポイント

- ①更新上限の明示事項

有期労働契約の締結と契約更新の時期ごとに、更新上限がある場合には、その内容の明示が必要

- ②更新上限を新設・短縮しようとする場合の説明

更新上限を新設または短縮しようとする場合は、予めその理由を説明することが必要

例:契約当時は更新上限がなかったが、契約途中に更新上限を定める場合

出典:厚労省パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」一部抜粋

- ①更新上限の明示事項

-

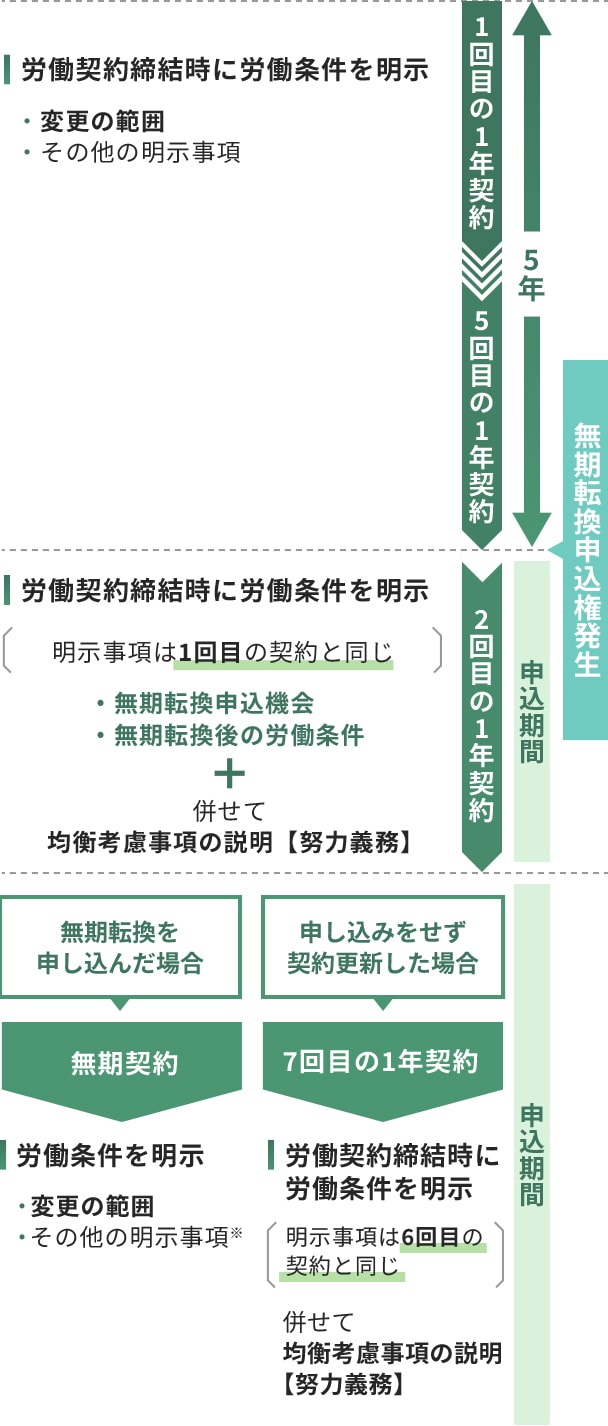

03 無期転換に関する事項の明示

(1)対象労働者:無期転換申込権が発生する有期契約労働者

(2)改正のポイント

- ①無期転換機会の明示事項

「無期転換申込権」が発生する契約更新の時期ごとに、無期転換を申し込むことができる旨を書面により明示することが必要(期間満了後に契約を更新する場合は、更新の都度明示が必要)

- ②無期転換機会後の労働条件の明示事項

「無期転換申込権」が発生する契約更新の時期ごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要

※無期転換申込権が生じる契約更新時と無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明示義務あり

例:契約期間1年の有期労働契約で、更新上限がない場合

出典:厚労省パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」一部抜粋

- ①無期転換機会の明示事項

3. 「育児・介護休業制度」コンサルティング(2022.4~法改正)

男女とも仕事と育児を両立できるように、出生時育児休業制度の創設等男性の育児休業取得促進を目玉とした、改正育児介護休業法が順次施行されていきます。

より複雑化する制度の理解はもちろん、従業員のニーズに合った制度作りを選択・模索していく必要があります。

制度改定には、関連規程を含めた就業規則の改訂を伴います。

改定スケジュール

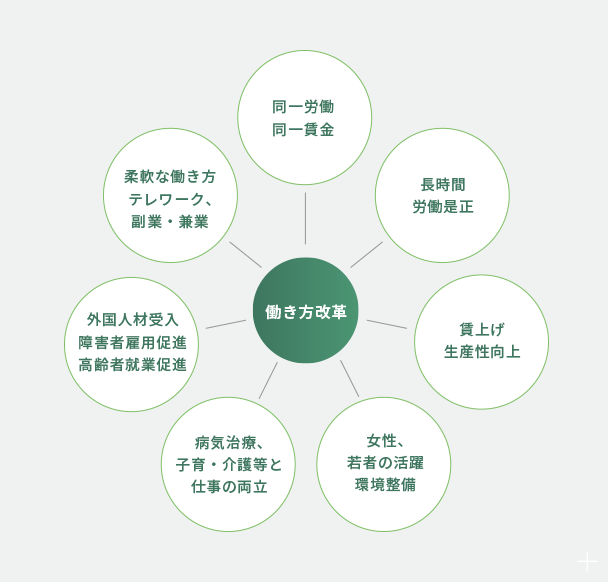

4. 「働き方改革」コンサルティング(2019.4~法改正)

働き方改革の取組みは、人口の減少、特に労働力人口といわれる年齢層の減少が続いていることから、一億総活躍社会の実現に向け、生産性を向上させるために必要な取組みと位置付けています。特に⻑時間労働については、生産性の向上や多様な就業者(女性、高年齢者、障害者)の社会進出や活躍に影響していると考えられており、是正が必要と考えられています。

人手不足の状況はすでに事業活動に影響を及ぼしつつあります。会社から指示されれば「いつでも、どこでも、どんな仕事でも」働く社員だけを頼りにした従来の雇用モデルは通用しなくなってきています。